在簽訂契約時,常見的條款之一就是「違約金」。違約金不僅能提醒雙方確實履約,也能在違約發生時,提供一個事先約定的補償基準。然而,若金額過高或顯失公平,法院仍可能介入調整。因此,理解違約金的定義、種類、法律規範以及合理設計方式,對於避免爭議、保障自身權益至關重要。

一、違約金的法律定義與分類

(一)違約金定義

民法第250條:當事人得約定債務人於債務不履行時,應支付違約金。違約金,除當事人另有訂定外,視為因不履行而生損害之賠償總額。

當事人在簽約前,約定損害賠償的金額,除了兼具「確保履約」與「預先估算損害」的功能,也能在違約後取代損害的舉證責任。白話來說,事先約定違約金,任一方未依約履行,就要賠錢。

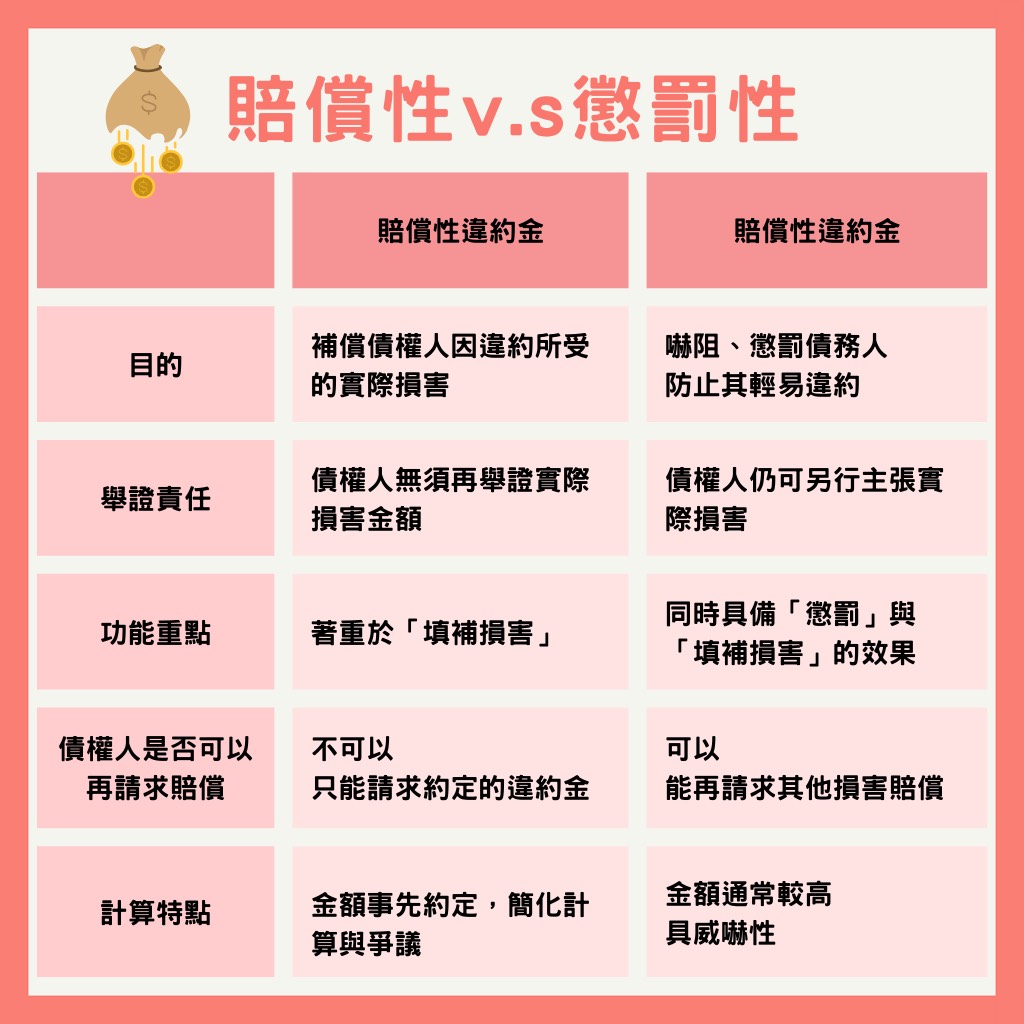

(二)違約金種類

違約金種類有二:

1. 賠償性違約金

賠償性違約金目的在於填補債權人因債務人違約所受到的損害,債權人不需再另外舉證實際損害金額。透過制定違約金,可以有效降低債權人的風險,確保合約順利進行。

當債務人違約時,債權人可直接像債務人請求事先約定的違約金,無須花費大量時間蒐證、舉證,並簡化計算公式,既保障了權益又節省了時間,債權人事後也不能再請求其他損害賠償項目。

常見賠償性違約金約定方式:

- 房屋買賣契約:買方延遲付款,契約約定每日遲延應支付1,000元違約金。此金額就是用來補償賣方因延遲交付所受的損害。

- 借貸契約:債務人遲延還款,約定遲延利息或違約金,主要功能是填補債權人金錢運用上的損失。

2. 懲罰性違約金

懲罰性違約金目的在於藉由設定較高的違約金來嚇阻或懲罰債務人,讓債務人不敢輕易違約。

與賠償性違約金不同的是,若債權人因違約而受有其他損害,還可以進一步請求損害賠償,不僅具備懲罰違約的行為,也兼具填補損害的功能。

常見懲罰性違約金約定方式:

- 保密協議(NDA):若一方洩漏商業機密,即使債權人無法舉證具體損害,契約仍可能約定違約金新台幣100萬元,藉此達到強烈的嚇阻效果。

- 藝人合約:若藝人未經允許解約,需支付合約總價 3 倍或新台幣 1,000 萬元作為違約金。

二、法院調整違約金的標準

(一)法律依據

民法第252條:約定之違約金額過高者,法院得減至相當之數額。

根據民法第252條規定,違約金不是絕對不可動搖,即使雙方已在契約中簽署同意,若金額顯然過高,法院仍有權調整。

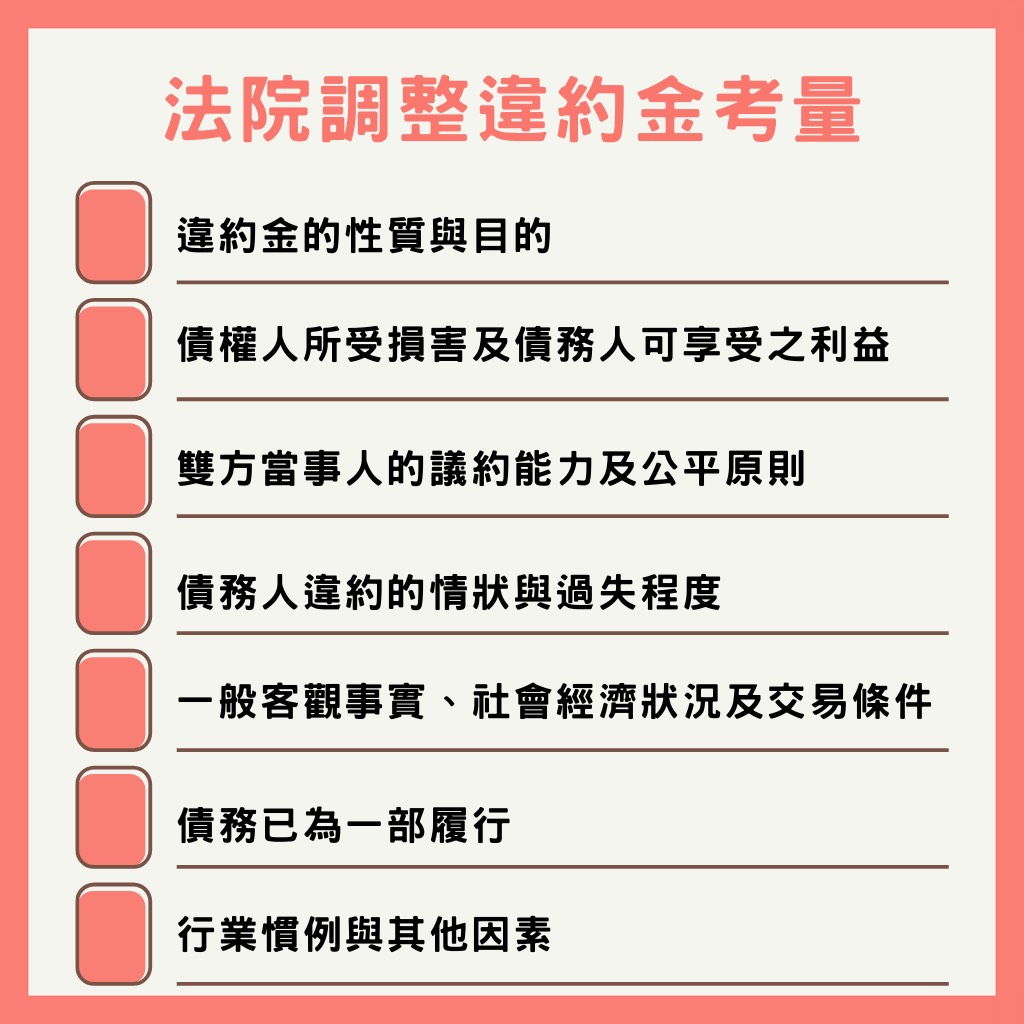

(二)法院考量因素

「賠償性違約金」是預先約定用以填補債權人因債務不履行所受損害的總額。法院在審酌時,會著重於比較約定的金額與債權人實際所受的損害(包括積極損害及可得預期之利益)。若約定金額顯然高於實際損害,法院通常會酌減。

「懲罰性違約」金旨在督促債務人履行債務,即使債權人沒有實際損害,也能請求。對於此類違約金,法院在酌減時,除了考量債權人所受損害外,還會參酌債務人違約的情狀、過失程度等因素綜合判斷。

法院會仔細審酌債權人因債務不履行所受的實際損害,以及債務人如能如期履行債務時,債權人原本可享受的一切利益。例如,在工程遲延的案件中,法院會評估債權人因遲延所造成的用電營收損失等,若約定的違約金並未顯著高於此類實際損失,則可能不會酌減。

違約金的約定應建立在合理與公平的基礎之上。如果契約是由較為強勢的一方所制定,而另一方缺乏議約空間,法院可能會介入調整,以避免一方藉此獲得不當利益,而另一方則遭受過重處罰,此亦符合民法第148條所揭示之誠實信用原則。

例如,金融監督管理委員會在處理信用卡違約金收取上限時,也強調民法第252條的目的在於促進公平合理的交易條件。

法院會審酌債務人違約的性質、程度及可歸責性。例如,違約是因故意、重大過失,抑或輕微過失所致?是否因不可抗力因素導致?違約行為的嚴重性與債務人的過失程度,都會影響法院對違約金高低的判斷。

法院會考量訂立契約時的客觀事實、當時的社會經濟狀況,以及交易的整體條件。例如,在房屋買賣契約中,法院可能會考量房屋買賣總價、違約情節,以及市場房價變動等因素,來判斷違約金是否合理。

根據民法第251條規定,如果債務人已經部分履行債務,法院得比照債權人因一部履行所受的利益,減少違約金的數額。

法院也可能參考同業間的違約金標準或慣例。此外,債務人給付約定違約金是否可能嚴重影響其生存,以及債務人是否因違約而獲利等,也可能成為法院綜合考量酌減的因素。

(三)舉證責任

在違約金爭議中,「舉證責任」是法院判斷是否調整違約金的關鍵,主要分為 債權人主張違約金 與 債務人主張違約金過高 兩個方向。

債權人的舉證責任

債權人主張違約金時,通常無需證明實際損害。違約金本質上屬「預定損害賠償額」,雙方在契約中已事先同意金額,因此債權人只要證明契約有效存在、對方違反契約義務、契約中有違約金約定就可以請求違約金。

債務人的舉證責任

債務人認為契約約定的違約金過高,得依民法第252條,請求法院酌減違約金額。債務人須舉證方向如:

- 實際損害金額:證明債權人因違約實際受損金額遠低於契約約定違約金。

- 契約背景及當事人地位:若證明契約是由強勢一方單方制定,債務人可主張顯失公平。

- 市場行情或社會經驗法則:如違約金遠高於同類型契約慣例,可作為減額理由。

- 不可預見或不合理的懲罰性金額:例如,借貸10萬元逾期一天就要求支付5萬元違約金,明顯與實際損害不符。

⚠️債務人需提供客觀證據,如發票、專家報告、市場行情資料或契約談判紀錄,不能僅靠主觀感受或「覺得過高」來主張。

三、常見爭議案例解析

(一)房屋買賣契約:延遲交屋或反悔出售引發的違約金糾紛

在不動產交易中,雙方最常見的糾紛是「遲延交屋」或「賣方反悔不出售」。

- 延遲交屋:通常契約會約定每日固定金額或一定比例作為違約金,但若金額遠超過實際租金損失,法院可能依民法第252條減少。

- 反悔出售:若賣方片面毀約,買方往往主張已付斡旋金或定金應視為違約金返還;然而,若違約金設計不明確,可能導致「定金」與「違約金」混淆,進而產生爭訟。

(二)借貸契約:高額逾期違約金常遭法院調降

在借貸契約中,債權人常以「高額逾期利息」或「遲延違約金」約束債務人,但法院多次判決認為:

- 過高利率或違約金,若已超過合理補償範圍,會依民法或消費者保護相關規範予以調降。

- 常見案例是年息高於 20% 或違約金累計超過本金,法院認為屬「過度懲罰」,因此僅認定合理利率或將違約金部分刪減。

(三)商業契約(如保密協議 NDA):是否僅能請求違約金,還能否再求其他損害賠償?

在企業合作或就業契約中,常見保密協議(NDA) 條款。若一方洩漏機密,契約多會約定一筆違約金,但問題在於:

- 僅能請求違約金嗎:依據實務見解,若契約未排除其他損害賠償,違約金僅屬「最低賠償額」,受害方仍能主張額外損害賠償(例如營業秘密被洩漏造成營收損失)。

- 雙重求償的界線:若契約明確載明「違約金為唯一救濟」,則可能限制再請求其他賠償。但若條款僅約定違約金,法院多傾向認為仍可並請。

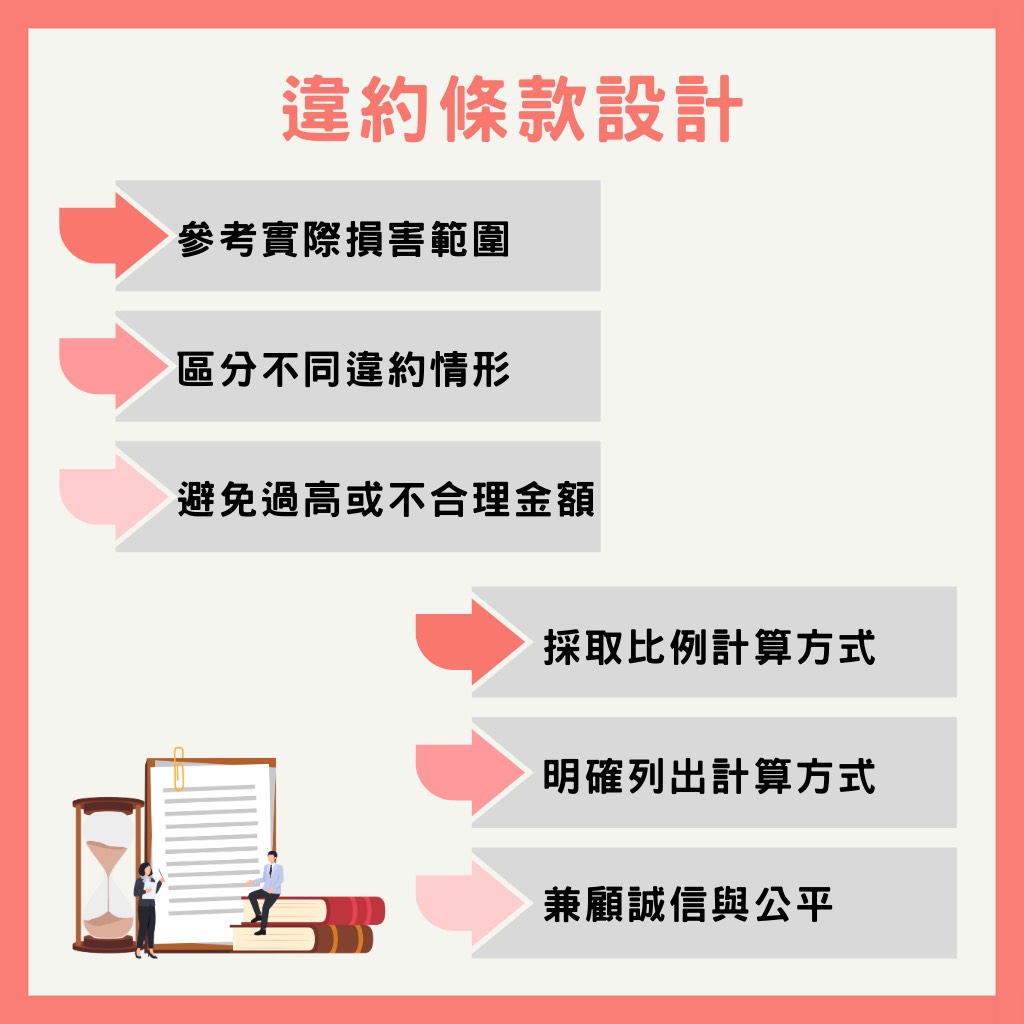

四、如何在契約中設計合理的違約金條款

在簽訂契約時,違約金條款的設計至關重要,不僅能提醒雙方遵守約定,也能避免日後爭議。然而,若金額設定過高,可能會被法院認定為「過度懲罰」而減少;若設定過低,則失去保障作用。因此,設計合理的違約金條款時,可以從以下幾個面向著手。

違約金應以「可能發生的實際損害」為基準。例如租賃契約中,若承租人提前解約,出租人可能面臨空置期損失,就可將平均租金損失作為計算依據。

並非所有違約行為的嚴重程度相同,因此可以針對不同情況設定不同違約金。例如:遲延交貨按每日計算違約金,而嚴重違反保密義務則以固定金額處罰。

根據民法第252條,法院若認為違約金「過高」,得依職權酌減。因此,設定金額時要兼顧合理性,避免因「過度懲罰」而被裁減。一般建議違約金比例控制在總價款的10%至30% 之間,較能被法院認可。

在某些契約(如工程合約、勞務承攬)中,違約金可依「合約總金額的一定比例」或「遲延天數」計算,既能兼顧彈性,也能避免數額過於僵硬。

條款中應清楚載明違約金的計算方式與支付條件,例如「遲延交付每日違約金為合約總價5‰,累計不超過合約價款20%」。如此可避免因解釋爭議導致糾紛。

違約金條款最終目的在於保障履約,而不是過度懲罰。若設計兼顧雙方權益,不僅有助於契約的長期履行,也能提升在法院爭訟時的支持度。

五、實用建議

在簽約前,雙方應明確討論違約金條款,避免僅由一方單方面制定。透明的溝通能降低日後因「不知情」或「未理解」而引發的爭議。

無論是金額計算方式、支付時點,還是違約金的適用範圍,都應清楚寫入契約,而不是僅依口頭承諾,清晰的文字能避免因解釋不同而產生糾紛。

很多人會直接套用網路上的契約範本,但不同交易類型(買賣、租賃、工程、服務)所需要的違約金設計差異很大。建議依實際需求調整,而非直接複製。

若合作關係長期存在,隨著市場行情或交易內容變動,原本的違約金金額可能失去合理性。建議定期檢視契約條款,必要時重新協商。

若契約金額龐大或涉及重大權益,建議由律師協助檢視或設計違約金條款。專業的法律意見能確保條款不會因「過高」或「模糊」而在法院中被調整或無效。

六、FAQ(延伸閱讀)

Q1:違約金是否一定要舉證?

債權人無需再證明實際損害,只需提供契約、違約事實及違約金約定,就可請求法院支付違約金。

若債務人主張「違約金過高、顯失公平」,則舉證責任落在債務人,需提出證據,例如實際損害、契約背景、市場行情或不公平條款,以說服法院調整金額。

Q2:可以同時主張違約金與損害賠償嗎?

若契約約定違約金為賠償性質,通常已涵蓋實際損害,債權人不可重複請求相同損害。若為懲罰性性質,債權人則可以再請求損害賠償。

Q3:違約金一定會被法院調降嗎?

民法第252條規定,只有在違約金過高或顯失公平的情況下,法院才會酌情減額。

七、結論

違約金條款在契約中扮演著保障雙方權益的重要角色,既能提醒履約,也能提供事先約定的損害補償。然而,合理設計是關鍵:過高的金額可能遭法院酌減,過低則無法達到保障效果。

對當事人而言,清楚書面約定、依實際損害與違約情況設計、定期檢視契約,以及必要時尋求專業律師協助,都是降低爭議、提升契約保障力的實務作法。唯有將違約金條款與誠信、公平原則結合,才能真正實現保障履約、降低風險的目的。